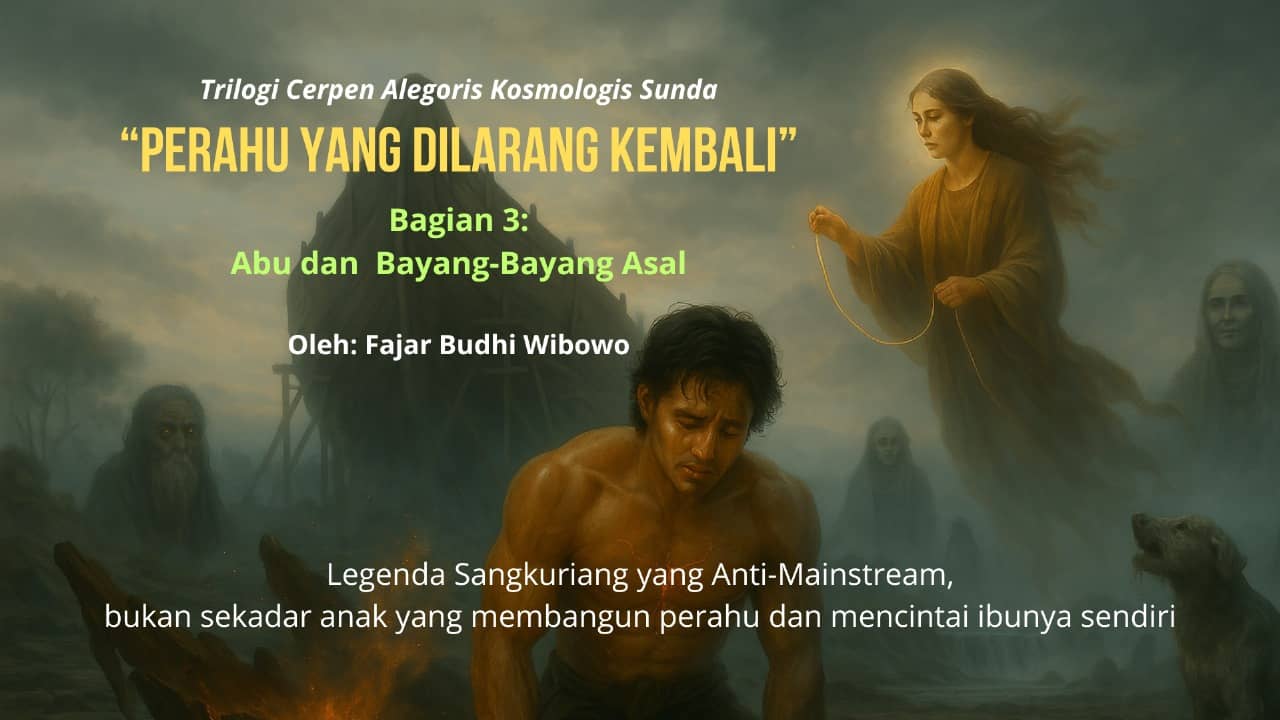

Sangkuriang menggeleng, tangannya mencengkeram lumpur, seolah menolak kebenaran yang menghantam jiwanya.

“Kuring lain anak anjeun! Kuring borojol tina seuneu, lain tina bola jeung geutih!” teriaknya.

(Aku bukan anakmu, aku terlahir dari api, bukan dari benang dan darah)

Suaranya mengguncang langit, namun patah oleh air mata yang tak ia sadari mengalir.

“Si Tumang… kuring teu wanoh ka anjeunna, tapi naha haté kuring beurat ku cungungung na, anu ku kuring didoreksakeun?”

(Si Tumang… aku tak mengenalnya, tapi mengapa hatiku sesak oleh lolongan yang kuhianati?)

Dayang Sumbi melangkah lebih dekat, matanya penuh air mata zaman, seolah menanggung luka seluruh alam.

“Seuneu anjeun lahir tina tinungan kuring jeung kasatiaan Si Tumang. Anjeun moal bisa ngudag asal lamun teu tumarima kana tatu anjeun sorangan.”

(Api mu lahir dari tenunanku dan kesetiaan Si Tumang. Kau tak bisa mengejar asal tanpa menerima lukamu sendiri.)

Sangkuriang menatapnya, lalu berkata:

“Ambu…” ujar Sangkuriang dengan suara retak.

“Kuring… salah?”

(Aku… salah?)

Dayang Sumbi tidak menjawab dengan kata. Ia hanya meletakkan telapak tangannya di dada anaknya. Di sana, api yang dulu membara, kini tinggal asap.

“Manusa meunang barang jieun, tapi teu meunang maksa, teu bisa sagalana kudu nurut kana kahayang na,” bisiknya.

(Manusia boleh menciptakan, api tak boleh memaksa, tidak bisa segala sesuatu tunduk pada kehendaknya.)

Saat itu, untuk pertama kalinya, bara di dadanya meleleh, digantikan oleh kehangatan telapak tangan Ibu Waktu dan benang fajar serta kenangan masa kecil: saat tangan Dayang Sumbi yang membelai rambutnya, lolongan Si Tumang yang menjaganya di malam kelam.