SinergiNews – OPINI. Aki Balangantrang pernah berkata bukan dengan suara keras, melainkan dengan diam yang panjang, bahwa tidak semua pengetahuan diciptakan untuk dikejar. Sebagian diturunkan agar dijaga, bukan dipercepat.

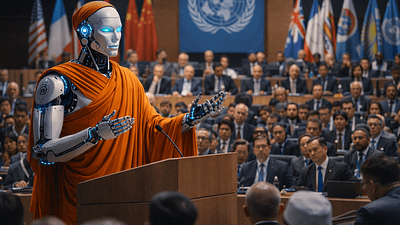

Di ambang transformasi besar, kalimat itu kembali mengetuk batin. Zaman berubah bukan lagi dalam hitungan generasi, melainkan detik. Mesin belajar, sistem tumbuh, dan manusia tergoda untuk percaya bahwa tak ada lagi wilayah yang tak bisa ditembus. Segalanya tampak mungkin. Segalanya terasa mendesak. Di tengah hiruk itu, Aki Balangantrang berdiri sebagai ingatan, tentang takdir yang tidak untuk dilawan, sunyi yang tidak untuk disingkirkan.

Bagi Aki, takdir bukan garis mati yang mematikan ikhtiar. Takdir adalah pagar halus yang menjaga manusia agar tidak tersesat oleh kemampuannya sendiri. Hal ini adalah pengetahuan tentang batas. Tentang kapan melangkah, dan kapan menahan kaki. Leluhur Sunda memahami satu hal yang kini kerap dilupakan: manusia bukan hanya makhluk yang bisa, tetapi makhluk yang harus tahu diri.

Takdir, Pengetahuan tentang Batas

Dalam kisah-kisah Aki Balangantrang, takdir sering hadir sebagai pengetahuan yang sunyi. Takdir tidak berteriak. Tidak juga memaksa. Takdir hanya memberi isyarat, dan manusia yang bijak akan membaca dengan rasa, bukan dengan nafsu menaklukkan.

Takdir, dalam pandangan ini, bukan musuh kemajuan. Keberadaannya sebagai penyeimbang. Ketika manusia terlalu yakin bisa mengatur segalanya, takdir mengingatkan, ada yang bukan wilayahmu. Ada yang tidak untuk diotak-atik. Ada yang harus dibiarkan tumbuh dengan waktunya sendiri.

Transformasi besar selalu membawa godaan untuk melampaui takdir. Hari ini, godaan itu hadir dalam rupa kecerdasan yang diciptakan manusia sendiri, cepat, presisi, dan seolah tak mengenal lelah. Takdir menjanjikan pemahaman total, kendali penuh, dan masa depan tanpa ketidakpastian. Di titik inilah takdir menjadi tidak populer. Acapkali dianggap penghambat. Padahal justru sebagai pelindung.

Aki Balangantrang akan tersenyum tipis melihat kegelisahan ini. Bukan karena meremehkan teknologi, melainkan karena mengenali polanya, setiap zaman punya alat yang membuat manusia lupa batas. Bedanya, kali ini alat itu belajar balik.

Sunyi: Ruang yang Tidak Boleh Dikuasai

Jika takdir adalah pagar, maka sunyi adalah tanah di dalamnya. Sunyi bukan ketiadaan suara, melainkan kehadiran penuh kesadaran. Di sanalah manusia bertemu dirinya sendiri, tanpa cermin, tanpa penilaian, tanpa algoritma.

Aki Balangantrang selalu mengajarkan bahwa pengetahuan sakral tidak lahir dari keramaian. Pengetahuan tumbuh di sela jeda. Dalam hening. Dalam waktu yang tidak produktif menurut ukuran dunia. Sunyi melatih manusia untuk tidak reaktif, untuk tidak selalu menjawab, untuk berani tidak tahu.

Transformasi besar zaman ini justru alergi terhadap sunyi. Segala sesuatu harus terukur, terdokumentasi, dan segera ditindaklanjuti. Diam dianggap pemborosan. Jeda dipandang kegagalan. Padahal, tanpa sunyi, manusia kehilangan ruang untuk menyadari akibat dari tindakannya.

Di sinilah bahaya terbesar dari perubahan yang terlalu cepat, bukan pada teknologinya, tetapi pada lenyapnya sunyi. Ketika keputusan hidup, moral, bahkan iman diambil tanpa jeda batin, manusia beralih dari makhluk bermakna menjadi operator sistem.

Sunyi, bagi Aki Balangantrang, adalah batas yang tidak boleh ditembus mesin. Kesunyian bukan data kosong. Dimensi ini adalah ruang sakral tempat takdir dibaca.

Pengetahuan Sakral dan Bahaya Transformasi Tanpa Hikmah

Pengetahuan sakral berbeda dari pengetahuan teknis. Entitas ini tidak bertanya “bagaimana caranya”, melainkan “patutkah dilakukan”. Tidak mengejar kemampuan, melainkan kebijaksanaan. Aki Balangantrang mewariskan pengetahuan jenis ini melalui cerita, laku, dan larangan, bukan melalui instruksi langsung.

Transformasi besar yang datang tanpa pengetahuan sakral selalu berakhir dengan pengrusakan. Alam ditekan melebihi daya pulihnya. Manusia dipaksa melampaui daya tanggung jawabnya. Dan kini, kecerdasan buatan berisiko melampaui daya kendali penciptanya.

Bukan kebetulan jika leluhur Sunda selalu menempatkan pengetahuan pada relasi dengan etika. Yang pintar tapi tak tahu batas dianggap berbahaya. Yang cepat tapi tak sabar dipandang belum matang. Transformasi tanpa hikmah hanyalah percepatan menuju kekosongan.

Humor Aki Balangantrang, jika boleh disebut begitu sederhana: “Nu gancang mah lain hartina nu leres.” Yang cepat belum tentu benar. Kalimat ini terasa seperti tamparan lembut bagi zaman yang memuja kecepatan sebagai kebenaran.

Ambang yang Harus Dijaga

Kini kita berdiri di ambang transformasi besar. Bukan hanya perubahan alat, tetapi perubahan hakikat, bagaimana manusia memahami dirinya sendiri. Apakah kita tetap makhluk yang beriman, berkesadaran, dan bertanggung jawab? Ataukah kita rela direduksi menjadi simpul dalam jaringan kecerdasan yang kita ciptakan?

Aki Balangantrang tidak memberi jawaban langsung. Beliau hanya mengingatkan tentang tiga hal, takdir yang harus dihormati, sunyi yang harus dijaga, dan pengetahuan sakral yang tidak untuk dipercepat. Tiga-tiganya adalah batas moral, garis halus yang melindungi manusia dari kesombongannya sendiri.

Mendengarkan yang Tidak Bersuara

Di zaman ketika segala sesuatu berbunyi melalui notifikasi, data, prediksi, mungkin tugas paling radikal adalah mendengarkan yang tidak bersuara. Takdir tidak berteriak. Sunyi tidak mendesak. Pengetahuan sakral tidak viral.

Aki Balangantrang berdiri di pinggir zaman, bukan sebagai penolak perubahan, melainkan sebagai penjaga kemanusiaan. Beliau mengingatkan bahwa transformasi sejati bukan soal menjadi lebih kuat atau lebih cerdas, tetapi menjadi lebih arif.

Jika hari ini kita merasa gelisah menghadapi perubahan besar, mungkin itu bukan ketakutan. Mungkin itu ingatan lama yang bangkit kembali, ingatan tentang batas. Dan selama kita masih mampu merasakan sunyi itu, belum terlambat untuk memilih, melangkah dengan hormat, atau tergelincir oleh kecepatan kita sendiri.***

Penulis: Fajar Budhi Wibowo

Koordinator Umum LSM KOMPAS (Koordinat Masyarakat Pejuang Aspirasi) / Analis Kebijakan Publik, Pembangunan Wilayah Urban & Keberagaman / Pusat Studi Budaya dan Sejarah “Sanghyang Hawu” / Pendiri Komunitas EtnoSains Nusantara / Konsultan Utama di EtnoSains / Aktivis Pemerhati Kebudayaan & Pengetahunan Tradisional Nusantara/ Peneliti Independen Kepemimpinan Berbasis Kearifan lokal / Peneliti Utama Wiyata Mandala Satria Praja / Direktur PT. Fajar Besinergi Wiraksara.

Editor: Fitri Kurniawati