SinergiNews – OPINI. Di beberapa penjuru tanah Sunda, hutan kecil yang tampak biasa justru diperlakukan dengan kehati-hatian luar biasa. Tidak semua orang berani melangkah masuk. Tidak semua pohon boleh ditebang. Ada kawasan yang disebut leuweung larangan, ada pula pohon-pohon tertentu, pule, kiara, hanjuang yang dibiarkan tumbuh tua, retak, dan senyap. Semuanya tidak dijaga oleh pagar besi atau kamera pengawas, melainkan oleh kesadaran kolektif, di sini ada batas. Di sini, manusia diminta tahu diri.

Pohon atau hutan sakral itu bukan simbol mistik, tapi sebagai penanda etika. Leluhur Sunda tidak menamai wilayah tersebut sebagai “terlarang” karena takut pada kutukan, melainkan karena paham satu hal mendasar, tidak semua ruang harus ditaklukkan. Ada wilayah yang mesti dibiarkan hidup, bernapas, dan mengatur dirinya sendiri. Dari situlah harmoni lahir, antara manusia, alam, dan takdir.

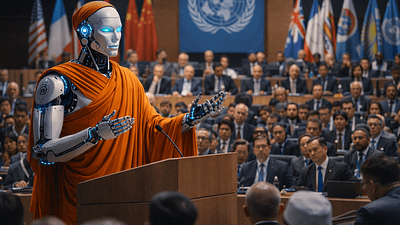

Kearifan ini terasa semakin relevan ketika kita hidup di zaman yang percaya bahwa setiap batas bisa dinegosiasikan, setiap ruang bisa dioptimalkan, dan setiap sistem bisa ditingkatkan. Termasuk ketika kecerdasan buatan hadir dengan janji besar: memahami, memprediksi, bahkan “memperbaiki” hampir semua aspek kehidupan manusia.

Pohon Pule dan Etika Pembatasan

Dalam banyak kisah lisan Sunda, pohon pule kerap diposisikan sebagai poros. Akarnya menghujam dalam, batangnya kokoh, daunnya rimbun, seolah menjadi penyangga antara bumi dan langit. Tidak ditebang sembarangan. Bukan karena kayunya buruk, melainkan karena keberadaannya diyakini menjaga keseimbangan.

Pule mengajarkan satu pelajaran penting. Kekuatan sejati justru terletak pada keberlangsungan, bukan eksploitasi. Pule tumbuh perlahan, hidup lama, dan memberi manfaat tanpa gaduh. Leluhur membaca alam dengan cara ini, bukan sebagai objek, melainkan sebagai mitra hidup.

Di sinilah konsep batas takdir bekerja. Manusia boleh mengolah sawah, membuka ladang, membangun rumah. Namun ada garis yang tidak dilampaui. Garis ini tidak tertulis dalam hukum formal, tetapi tertanam dalam rasa. Pelanggaran terhadapnya bukan hanya merusak alam, tetapi juga meretakkan keseimbangan batin manusia sendiri.

Kemajuan dan Godaan Melampaui Batas

Zaman modern, dengan segala capaian teknologinya, sering kali alergi terhadap kata “cukup”. Kemajuan diukur dari seberapa jauh kita bisa melangkah, bukan seberapa bijak kita berhenti. Kecerdasan buatan lahir dari semangat ini,mempercepat, memperluas, dan mengoptimalkan.

Masalahnya bukan pada AI sebagai alat. Persoalannya muncul ketika logika yang sama. everything is computable, everything is improvable, diterapkan pada wilayah yang seharusnya dijaga sunyinya. Ketika kesadaran, iman, intuisi, dan makna hidup diperlakukan seperti hutan produksi, dipetakan, dipanen, dan dieksploitasi.

AI mampu membaca pola perilaku manusia, memprediksi pilihan, bahkan memengaruhi keyakinan. Dalam konteks ini, kegelisahan yang muncul sesungguhnya mirip dengan kecemasan leluhur saat melihat hutan keramat mulai digusur. Bukan karena perubahan itu sendiri, tetapi karena perubahan dilakukan tanpa rasa hormat pada batas.

Sacred Groves sebagai Metafor Etika Digital

Hutan sakral Sunda dapat dibaca sebagai metafor yang tajam untuk zaman digital. Hutan larangan mengingatkan bahwa dalam setiap sistem, termasuk sistem teknologi, harus ada ruang yang tidak disentuh algoritma. Ruang yang dibiarkan liar, tidak terprediksi, dan tidak dioptimalkan.

Dalam kehidupan spiritual, ruang itu bernama kontemplasi. Dalam relasi manusia, bernama empati. Dalam iman, bernama misteri. AI, betapapun canggihnya, bekerja dengan logika prediksi. Sementara kehidupan manusia justru sering menemukan maknanya di luar prediksi.

Ketika semua keputusan diserahkan pada mesin, dari pilihan hidup, arah keyakinan, hingga penilaian moral kita sedang menebang “pohon pule” versi zaman ini. Mungkin tidak ada kutukan yang langsung terasa. Namun dalam jangka panjang, yang hilang adalah rasa. Kemampuan membedakan mana yang pantas, mana yang berlebihan.

Leluhur, Takdir, dan Kerendahan Hati Teknologi

Kearifan Sunda tidak pernah menolak perubahan. Yang ditolak adalah kesombongan. Takdir dipahami bukan sebagai penjara, melainkan pengingat bahwa manusia bukan pusat semesta. Ada kekuatan yang lebih besar, ada tatanan yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan.

Kecerdasan buatan menantang pemahaman ini. Menggoda manusia untuk percaya bahwa segala sesuatu bisa diatur, disimulasikan, dan disempurnakan. Di titik inilah etika leluhur menjadi penting, kemajuan tanpa kerendahan hati adalah jalan menuju kerusakan.

Teknologi yang bijak adalah teknologi yang tahu kapan berhenti. Seperti orang Sunda yang memilih memutar jalan demi tidak melintasi leuweung larangan, masyarakat modern pun perlu keberanian untuk berkata, “bagian ini bukan wilayah mesin“.

Menjaga Garis Sakral di Zaman Algoritma

Sacred groves bukan cerita masa lalu. Kehadirannya adalah bahasa etik yang masih hidup. Di tengah arus kecerdasan buatan dan perlombaan menuju sistem yang semakin otonom, kita membutuhkan kembali penanda batas. Bukan untuk menghambat inovasi, tetapi untuk memastikan inovasi tetap manusiawi.

AI boleh membantu manusia, sebagaimana ladang membantu kehidupan. Namun ia tidak boleh menjadi penguasa makna, sebagaimana hutan keramat tidak pernah dijadikan ladang. Harmoni hanya terjaga ketika batas dihormati.

Leluhur Sunda telah lama mengajarkan, yang dijaga bukan hanya pohon atau hutan, melainkan keseimbangan jiwa manusia itu sendiri. Jika hari ini kegelisahan kita tertuju pada kecerdasan buatan, mungkin itu tanda yang sama seperti dulu, tanda bahwa ada garis yang hampir terlewati.

Dan di situlah kebijaksanaan diuji: apakah kita cukup maju untuk melangkah, dan cukup dewasa untuk berhenti.***

Penulis: Fajar Budhi Wibowo

Koordinator Umum LSM KOMPAS (Koordinat Masyarakat Pejuang Aspirasi) / Analis Kebijakan Publik, Pembangunan Wilayah Urban & Keberagaman / Pusat Studi Budaya dan Sejarah “Sanghyang Hawu” / Pendiri Komunitas EtnoSains Nusantara / Konsultan Utama di EtnoSains / Aktivis Pemerhati Kebudayaan & Pengetahunan Tradisional Nusantara/ Peneliti Independen Kepemimpinan Berbasis Kearifan lokal / Peneliti Utama Wiyata Mandala Satria Praja / Direktur PT. Fajar Besinergi Wiraksara.

Editor: Fitri Kurniawati