Tiba-tiba, bumi berguncang seperti jantungan alam semesta.

Ki Jarwa Dipa, Nyi Endang Palay, dan Si Panyileukan datang sebagai saksi terakhir. Mereka berdiri di seberang genangan.

Akar-akar Ki Jarwa Dipa merangkak lebih dalam, air Nyi Endang Palay mengalir deras seperti sungai kahyangan, dan lagu Si Panyileukan menggema seperti lonceng purba, menyatu dalam kabut yang beraroma tanah leluhur, seolah bumi, air, dan langit bernyanyi bersama:

Nyi Endang memetik serulingnya sekali lagi. Kali ini nadanya sendu. Lagu itu membuat burung titu tutul meringkuk diam di bawah daun.

Gunung nangtung, cai ngagulidag,

Anaking taya mulang,

Langit teu nyaho deui saha nu ninung wanci.

(Gunung berdiri, air bergemuruh, anakku tak kembali, langit tak tahu lagi siapa yang menenun waktu.)

Si Panyileukan menyanyikan satu bait:

“Langit kolot, langit kolot, naha anjeun ngarenghap? Anak seuneu geus kapanggih asal,” teriak Si Panyileukan.

(Langit tua, langit tua, mengapa kau menghela napas? Anak api telah menemukan asal.)

Burung titu tutul terbang di atas reruntuhan, sayapnya memecah kabut, menyanyikan lagu terakhir:

“Anak seuneu balik ka asal, gunung borojol tina tatu jeung kanyaah Si Tumang.”

(Anak api kembali ke asal, gunung lahir dari luka dan kasih Si Tumang.)

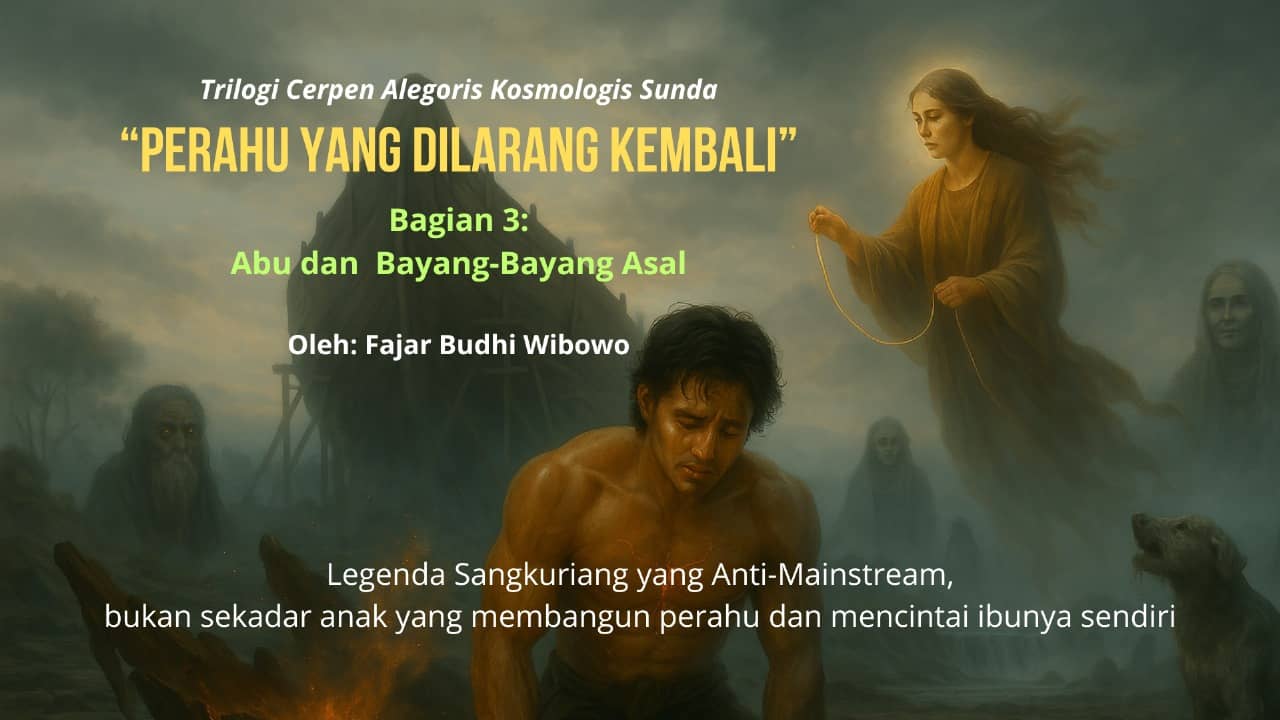

Lalu Dayang Sumbi berdiri, menatap pada perahu yang nyaris tenggelam. Ia angkat tangannya ke langit. Awan bergulung. Suara petir menggelegar. Tapi bukan marah. Suara itu seperti segel.

Sinar fajar menyapu Padang Karuhun, dan perahu yang runtuh bergetar seperti jantungan bumi. Batu-batunya bergeser, membentuk puncak yang menjulang megah, seolah tanah mengangkat tulang-tulang perahu menjadi gunung yang menantang langit.

Perahu itu berubah jadi batu. Daratan di sekitarnya berguncang. Dari dalam genangan air, muncul puncak. Tanah menggumpal, naik, mengeras, membentuk lekuk besar.

Maka lahirlah Gunung Tangkuban Parahu.

Nama itu kelak akan dikenal anak-cucu. Tapi mereka hanya tahu bentuknya, tidak isi tangisnya. Mereka hanya tahu kisah cinta terlarang, bukan luka waktu yang dipaksa.Gunung itu berdiri, puncaknya terbalut kabut, menyatu dengan langit sebagai saksi abadi dari waktu, luka, dan pengampunan.